COBERTURAS

15 de octubre de 2025

Nogoyá: Un grito encarcelado que quema en la memoria.

Con tres fechas sobre los escenarios y la presentación del libro “Masacre en el pabellón séptimo”, de Claudia Cesaroni, desembarcó en Rosario una parte de nuestra historia que aún busca justicia.

Por Juan Pablo Funes - PH: Luciano Scotta

Si bien el inicio de la obra estaba pautada a las 21 hs, se convocó asistir con anterioridad para presenciar la muestra documental del caso que contó con una sorpresa al llegar al teatro El Rayo: los guardiacárcel de la obra recibiendo a los espectadores que, con gritos, miradas y cachiporras en mano, se movían desde la esquina de Suipacha y Salta hasta el bar del teatro, como si estuvieran dirigiendo la cárcel y, que antes de dar sala, hicieron formar en fila a todos los presentes afuera para entonar el himno nacional. Una sutileza como para entrar en el ambiente de la obra.

Además, exactamente, hace un año, el 9 de octubre de 2024, comenzó el juicio de la causa declarada imprescriptible por ser caratulada como crimen de lesa humanidad en el 2014. La escritora que hoy está presente como espectadora durante la función, fue la encargada de realizar el alegato de cierre en el juicio y forma parte del grupo jurídico.

Nogoyá, dirigida por Sebastián Moreno (formado en El Rayo), recrea la masacre perpetrada por el personal del Servicio Penitenciario Federal, el 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Devoto. Luego de una requisa brutal que derivó en un enfrentamiento y un incendio, 65 reclusos murieron por asfixia, quemaduras, ametrallamientos, balazos y golpes propinados por los funcionarios penitenciarios.

La obra imprime la sensación física de la violencia del encierro y de la época, aunque poco difiere de la actual. Con una puesta en escena que enmarca a los actores que encarnan a los guardiacárcel, transmitiendo la opresión y la angustia, atrapando al espectador desde el primer momento. Es un microcosmos de violencia sistémica donde la libertad es un suspiro negado a todos y donde el drama no distingue entre las dos partes de la reja. Todos están encerrados, todos viven la misma violencia.

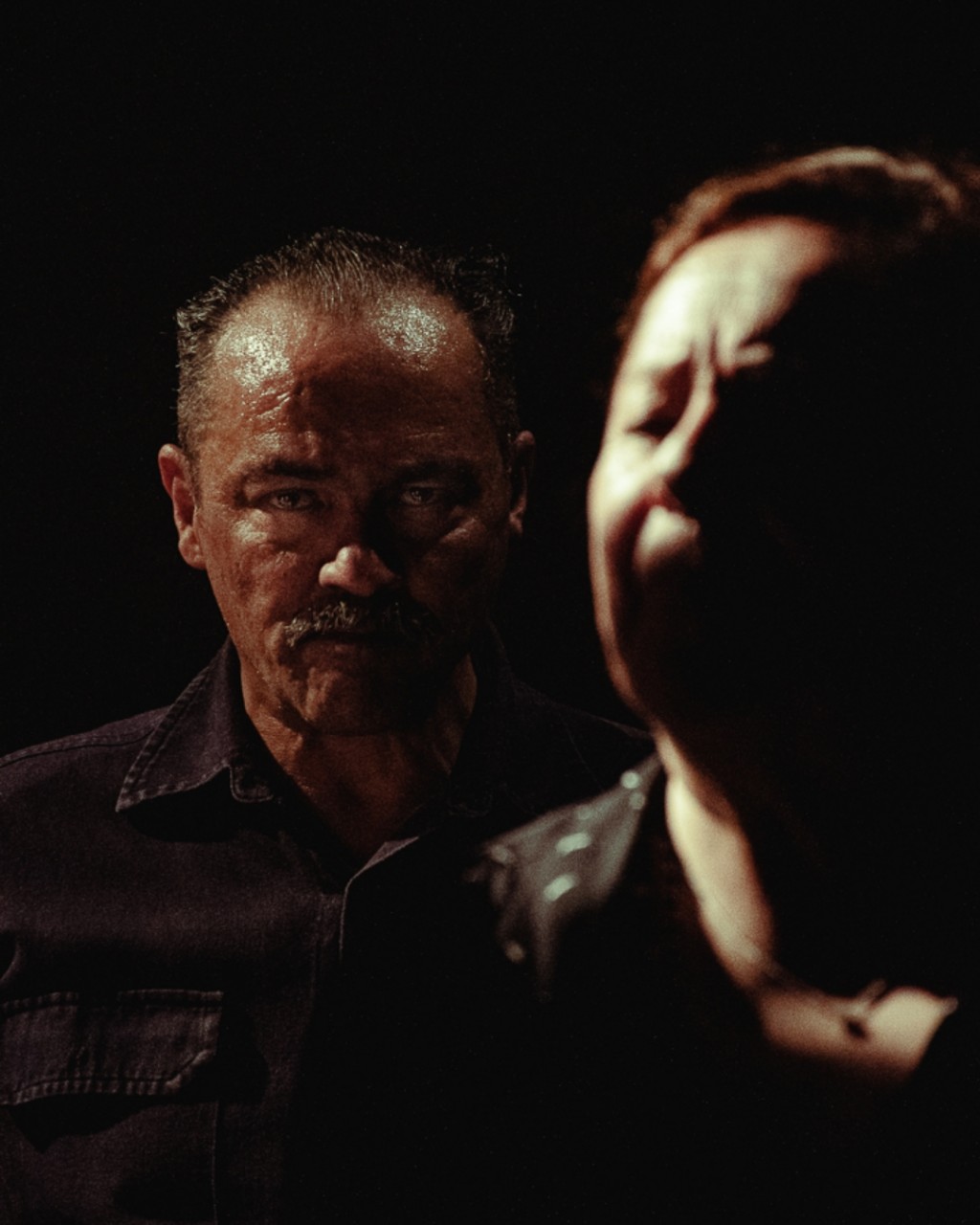

En ese ambiente, los gritos, el sonido metálico de la reja y el ritmo de los bastones traqueteando sobre ella son una constante. La luz se niega a la penumbra manteniéndose siempre encendida sobre el vigía, como un recordatorio implacable de la vigilancia. Sin embargo hay una tensión entre el afuera y el adentro: la jerarquía interna del “El viejo”, como jefe del pabellón, establece una autoridad paralela entre los internos y choca con la amenaza de los guardias violentamente. Literalmente, no recuerdo otra obra en la que se escuchen con tanta claridad la fuerza de los golpes. Estremece.

La crónica de la masacre se va deslizando. Se percibe la tensión y el conflicto en ascenso entre todas las figuras dentro de la prisión y el horror comienza a gestarse, el realismo se tiñe de tragedia que sólo es mostrada en un “después”: los actores se quiebran con respiros angustiosos, caras de muerte, ojos de asombro y terror. Los rostros, luego, cargan con la sombra de haber vivido lo horroroso. Incluso la aparente fortaleza de un personaje como el guardia "El Correntino", que arrolla durante toda la función con una caracterización estupenda que mantiene la tensión que la obra necesita. Finalmente se quiebra, revelando la vulnerabilidad de todos.

Ya en la última capa de la obra, donde la actuación se vuelve una afirmación de la identidad, los protagonistas rescatan de las cenizas un rezo: “yo soy una persona" ante la negación silenciosa del carcelero que dice "no” con la cabeza, como un espejo que refleja la impunidad histórica y la lucha por la memoria, un fuego que, como dice el lema de los familiares, "sigue quemando mientras no haya justicia".

Al final de la obra, brutal y necesaria, uno sale conmovido del encierro de la escena y la sala. Afuera me cruzo al “Correntino", ya sin el uniforme, agotado, fumando. “No doy más”, me dice. Estuvo dos horas en el rol. También logre dar con el director, Sebastián Moreno, que dió testimonio de cómo fue el proceso de construcción de la obra y la relación con todo el contexto:

El proceso de la obra fue muy largo, de muchos años. Recién en 2015 le propuse a Claudia que quería hacer una obra de teatro basada en su libro. Le pedí permiso y a ella le encantó la idea. Pasaron varios años y, en medio de la pandemia, el proceso se frenó un poco. Los ensayos más intensos comenzaron entre 2022 y 2023.

Logramos llegar al estreno, pero el juicio por la masacre podía ocurrir en cualquier momento, o no. Cuando estábamos por estrenar, la justicia anunció el inicio del juicio. Nosotros ya veníamos teniendo relación con los familiares, los sobrevivientes y, por supuesto, con Claudia, pero esta situación hizo que ahora tengamos una comunidad con ellos.

Ellos nos donaron muchos objetos que usamos en escena. Nos prestaron, por ejemplo, la bandera que llevaban todos los años a las marchas pidiendo justicia. Desde hace dos años, la tenemos nosotros y la llevamos incluso al juicio para exhibirla.

Anteriormente, la relación con los familiares era mínima; solo algún acercamiento para hacer alguna pregunta. La relación se fortaleció justo cuando comenzó la obra. De hecho, la primera función fue especial, solo para los familiares, los sobrevivientes y el equipo jurídico.

El verdadero disparador para hacer la obra no fue el juicio en sí, sino la cercanía física con la cárcel de Devoto. Nosotros vivimos en el teatro, que está a una cuadra y media de allí. Convivir tan cerca de 2000 personas encerradas fue algo que me hizo sentir: “Tengo que hacer algo”.

Yo conocía la canción del Indio Solari, pero no la relacionaba tanto con la cárcel de Devoto; conocía la historia de la masacre a través de la canción. Cuando me fui a vivir ahí, me encontré con esa realidad a una cuadra y media. Nos pasó a muchos que el registro del Indio termina poniendo el tema en conocimiento común, haciendo que la historia se conociera.

Recién cuando leo el libro, me encuentro con los testimonios del primer expediente judicial de 1978. Tienen una crudeza tal que son, prácticamente, los textos que usamos en la obra. Los testimonios de los sobrevivientes me impactaron muchísimo, al igual que el libro. Estaba todo ahí; era simplemente cuestión de ponerlo en escena y trabajarlo.

La extensión del proceso se debió más que nada a la responsabilidad que implicaba e implica representar la voz de las familias.

Concretamente, en el momento de conformar las escenas y la dramaturgia, la elección de qué mostrar y qué no es fundamental. De hecho, la masacre no se muestra, sino que se narra con un relato anterior y posterior, y luego se entrelazan las diferentes voces.

Armar la obra fue un gran rompecabezas. Lo primero que apareció fue contar la cronología de la historia. Pero luego surgieron las presas políticas, que eran más de 1000 en Devoto y que vieron, escucharon y olieron lo que sucedió. Fueron testigos de ese hecho, y había que contar su historia. También aparecieron, obviamente, los familiares, sobre todo las mujeres que esperaban afuera por la lista de víctimas.

Las cárceles son siempre iguales, sobre todo para lo que se llama 'presos comunes' o sociales. La primera escena de la obra se sitúa en la asunción de Cámpora en 1973, cuando agentes de partidos políticos, estudiantes y sindicatos fueron a la cárcel de Devoto el 25 de mayo y abrieron las puertas, liberando a 500 presos políticos. Jugamos con esa idea de que los presos comunes siempre sufrieron la falta de representatividad.

Esto fue especialmente cierto con esta masacre, que en ese momento y durante décadas fue llamada el 'Motín de los Colchones'. Si no fuera por la investigación de Claudia, seguiría siendo conocida así. Ella logró el objetivo de cambiar esa narrativa. Ahora solo falta que la justicia, por fin, en algún momento llegue.